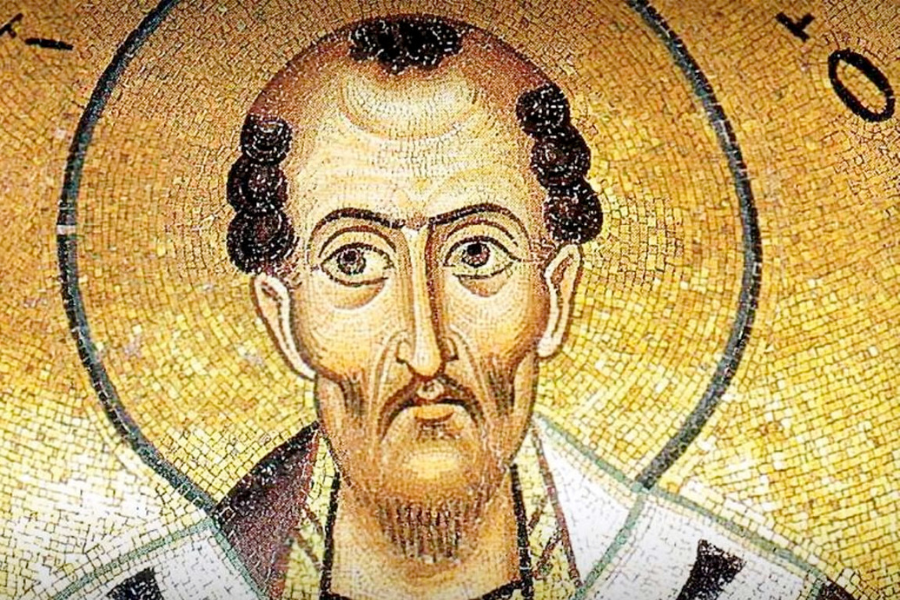

El 13 de septiembre se celebra la festividad de san Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia.

Juan fue un as de la palabra desde muchacho. El famoso rector Libonio, su maestro, que veía en el joven a su natural sucesor, sintió mucho cuando aquel alumno prometedor prefirió la fe a la atractiva retórica.

Juan fue un as de la palabra desde muchacho. El famoso rector Libonio, su maestro, que veía en el joven a su natural sucesor, sintió mucho cuando aquel alumno prometedor prefirió la fe a la atractiva retórica.

El obispo Fabiano lo ordenó sacerdote pero Juan, desde los años del diaconato, demuestra rotundamente que su capacidad de hablar a la gente de las Escrituras es fuera de lo común. Antes de esta fase, el joven también hace la experiencia eremítica – seis años en el desierto, los últimos dos en una caverna – y esto consolida en él un carácter de sobriedad que confiere ulterior fuerza a sus palabras que sacuden siempre por su franqueza. Predica el amor concreto a los hermanos más pobres, insta a los monjes a realizar obras de caridad y a desprenderse del dinero; impulsa a los laicos a evitar la telaraña de la corrupción.

Cuando tenía alrededor de 50 años, en el 397, da el gran salto. Juan está en Constantinopla para suceder al Patriarca Nectario. Cambia el papel: gran visibilidad y cercanía a la corte. El único que no cambia es Juan. El fustigador de la corrupción – que en los palacios del poder bizantino pulula – es fiel a su estilo. La gente lo ama por eso, tal como lo testimonian sus contemporáneos. Los que comienzan a detestarlo cada vez más abiertamente son la nobleza y el clero, apegados a sus privilegios y de aquel hombre que, en lugar de alinearse a los modos del círculo del que ha entrado a formar parte, reciben frases que no hacen descuentos.

Capitanea la fronda contra Juan el Patriarca de Alejandría, Teófilo, y la emperatriz Eudoxia. En su ausencia convocan un sínodo que obliga a Juan al exilio. Corre el año 403, pero el alejamiento dura poco. Por aclamación popular, Juan regresa a Constantinopla y sus adversarios vuelen a lanzar el desafío. El 9 de junio del 404 una nueva condena lo aleja del centro del Imperio. El antiguo eremita encuentra una soledad forzada. Juan “boca de oro”, tal como será apodado tiempo después, muere en el año 407, en Comana Pontica, durante uno de los tantos traslados que debía realizar. Su sabiduría permanece intacta a lo largo de los siglos, corroborada por centenares de escritos de un hombre y un sacerdote convencido de que “en todas las cosas” deba darse “gloria a Dios”.