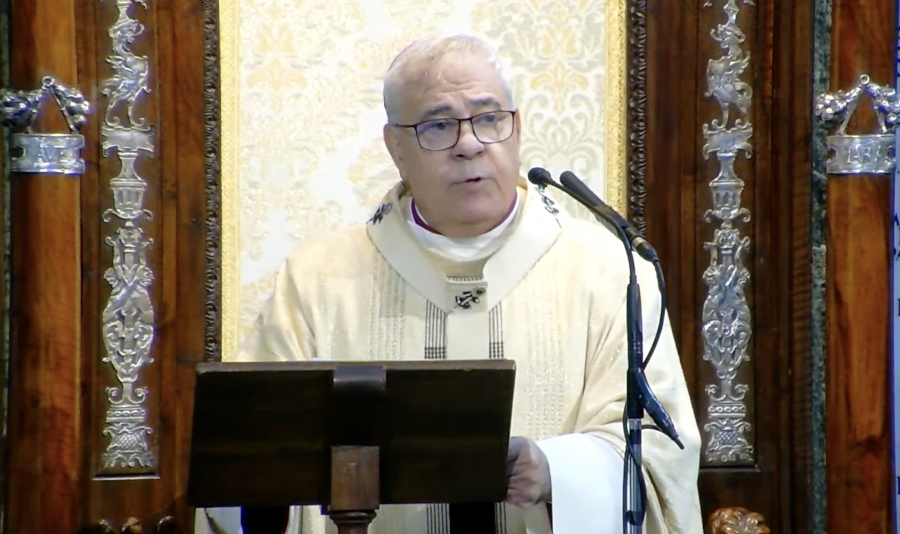

1. Queridísima Iglesia del Señor, Esposa de Jesucristo, Pueblo Santo de Dios, hermanos y amigos todos: Dejad, en primer lugar, que mi corazón exprese la profunda gratitud que hoy llena mi vida. No puedo, no podría dejar de dar gracias a Dios, antes que nada, por el regalo grande que nos ha congregado esta mañana: la inauguración del ministerio de D. José María Gil Tamayo como Arzobispo Coadjutor de nuestra diócesis de Granada. Es, en efecto, un regalo y un gozo. Un regalo que, en primer lugar, agradezco a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, origen y plenitud de todas las cosas y de todos los acontecimientos. Y en segundo lugar, al Santo Padre, que ha querido proveer con gran caridad y afecto a las necesidades de esta Iglesia de Granada, que sé que lleva en el corazón. Este último gesto se añade, ahora que ya no tengo la salud ni las fuerzas que tenía en aquel ya lejano 2003, a las otras muchas muestras de afecto paternal que me ha mostrado a lo largo de su pontificado. Y puesto que estamos hablando de gratitud, dejadme expresarla también en este momento a tantos hermanos que habéis querido acompañar a D. José María en su traslado a la montaña de Granada, a Sierra Nevada, como dice la bula papal de su nombramiento. Sres. Cardenales, D. Ricardo y D. Aquilino, gracias; querido D. Antonio, gracias por haber venido a ésta que hace años fue también su diócesis. Queridos hermanos arzobispos y obispos, gracias por vuestra comunión, por estar aquí esta mañana, por acompañarnos en esta nueva etapa de nuestras vidas y de la vida de la diócesis. También hago extensivas esas gracias a algunos arzobispos y obispos, y a muchos sacerdotes y fieles, así como a algunas autoridades de la universidad eclesiástica San Dámaso y de la UPSA, que no están aquí porque no pueden (las dos universidades tienen hoy su inauguración de curso), pero que sé que hubieran deseado mucho estar, y que están unidos a ella mediante lo que verdaderamente más vale, que es la comunión de los santos. Querido Mons. Daniele Liessi, Consejero Primero de la Nunciatura, gracias por haber venido a traernos la bula del Santo Padre; le ruego que transmita al Sr. Nuncio mi comunión y mi afecto grandes. Queridos Sr. Alcalde de Granada, Alcalde de Ávila, Sr. Delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Presidente de la Audiencia, excelentísimas autoridades civiles y militares, así como de las fuerzas de seguridad del estado, de la universidad de Granada y de la Universidad Católica de Ávila, bienvenidos a esta celebración, solemne y familiar a la vez, gozosa y llena de esperanza, en la que acogemos a D. José María en nuestra diócesis.

2. Para quien ha encontrado a Jesucristo y lo conoce, la actitud fundamental ante la vida, y en todas las circunstancias de la vida, incluida la muerte o la proximidad de la muerte, es la gratitud. “Todo es gracia”, decía Santa Teresa de Lisieux, esa singular Doctora de la Iglesia, tan joven y tan de nuestro tiempo, cuyo nacimiento a la Vida celebramos hoy también con gozo. Y ese otro gran cristiano que fue Bernanos se hacía eco de esta frase suya en el dramático final del Diario de un cura rural. Pero es la misma liturgia, en el Prefacio de todas las plegarias eucarísticas, quien nos recuerda a diario que “nuestro deber” y “nuestra salvación” consisten en darte gracias a Ti, Señor, “siempre y en todo lugar”. La vida cristiana es una vida eucarística, y lo que eso significa, ante todo, es que nuestra vida lleva el sello de la gratitud y la alegría por la compañía eternamente fiel del Señor, que viene a nosotros en cada celebración eucarística, y de mil modos más cada día, y que está con nosotros “todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28, 21). Tengo que reconocer que mi vida, desde la infancia y en el Seminario, y luego después de la ordenación presbiteral, hace ya cincuenta años, y en mi ministerio episcopal desde el año 1985, ha estado marcada por esa compañía que nunca me ha abandonado, que siempre me ha protegido, y sobre todo de mí mismo, a pesar de mis límites y de mis muchos pecados, que bastantes de quienes estáis aquí conocéis. Y por ello, gratitud. Gratitud y alegría. De pertenecer a la Iglesia, cuya maternidad bondadosa he podido experimentar de innumerables maneras a lo largo de la vida; gratitud de poder servirla, como sabía o como se me alcanzaba, o como la Iglesia misma me enseñaba o me pedía; gratitud de poder amarla, “en la salud y en la enfermedad…”, en los días más brillantes y en los más difíciles, pero con todo mi corazón y con toda mi alma; por supuesto, desde la pobreza grande de una criatura totalmente inadecuada por sí sola a la misión confiada por el Señor. Sé bien que esta pobreza, esta desproporción, no es obstáculo para la acción del Dios, aunque yo la sienta como tal, porque es Él el único Salvador y la única esperanza de los hombres. Y gratitud y alegría, finalmente, por recibirte a ti esta mañana, como hermano y como compañero de misión. Como “amigo”, en el mismo sentido en que lo decía el Señor en el evangelio que acabamos de escuchar.

3. Desde esa alegría y con esa gratitud te recibo con los brazos abiertos, querido José María. Te recibe también con los brazos abiertos la Iglesia de Granada, una Iglesia viva, con cuerpo, con una bella historia de santidad y de presencia de santos y de hombres y mujeres de Dios desde sus orígenes, y luego desde su refundación tras los siglos de ocupación islámica, hasta nuestros días. Con una riqueza grande de vida consagrada, activa y contemplativa. Si la Iglesia es ante todo el pueblo santo de Dios, en el que se inicia y se muestra la obra redentora de Cristo en el mundo, la Iglesia de Granada es un pueblo cristiano conmovedor. Por su fe y por su caridad, puestas de manifiesto ambas muy recientemente: la fe en la celebración hace una semana de la Virgen de las Angustias, y la caridad en la campaña de ayuda a Ucrania, por desgracia todavía asolada por una sucia invasión que no deja de sembrar muerte y sufrimiento. Esta Iglesia, toda ella, pero especialmente las comunidades contemplativas, no ha dejado de orar por ti desde que se supo tu nombramiento. Todos hemos pedido y pedimos —y seguiremos pidiendo— para ti esa sabiduría que vale más que el oro y que las piedras preciosas, esos rasgos del buen pastor que le hacen modelo del rebaño, a imagen de Cristo que te ha elegido para que des fruto, y para que tu fruto permanezca.

4. El hecho de que se nos encomiende ahora ejercer juntos el ministerio episcopal al servicio de esta querida diócesis es una preciosa oportunidad que el Señor nos da de vivir y de mostrar a la Iglesia y al mundo lo más específico, lo más propio de esa realidad que es la Iglesia, a la vez humana y divina, a la vez anclada en la historia y partícipe ya aquí de la vida de la Jerusalén del cielo, a la vez pecadora y rescatada permanentemente del poder del pecado por Cristo, fuente inagotable en ella de santidad, esto es, de humanidad verdadera. Sin duda, no faltarán quienes traten de entender la lógica de tu venida, como todo en la Iglesia, mediante otras lógicas: sobre todo con la lógica de la vida política o de la vida empresarial, como una organización, y como una organización meramente humana, con sus objetivos e intereses, y con su énfasis en la eficacia y en los procedimientos para lograrla. “Izquierdas” y “derechas”, cerrazón o apertura… Mitos y fantasmas de nuestro mundo virtual. Ni siquiera es extraño que nosotros mismos participemos a veces de esa mentalidad del mundo y comprendamos a la Iglesia de esa manera mundana. Igual que en los siglos de la primera gran decadencia de la cultura cristiana en Europa (quiero hacer notar que me niego en absoluto a usar la designación “Edad Media”, alta o baja —en esa nomenclatura aquí me estaría refiriendo a la baja—, aunque no voy a explicar aquí el por qué de esa negación mía), la sociedad feudal imprimió sus rasgos en la vida de la Iglesia, hasta el punto de que los obispos se parecían no poco a los señores feudales, así también hoy, el dominio casi absoluto en nuestra sociedad de las organizaciones burocráticas (en la administración y en la empresa) deja su impronta en nuestra imaginación y en nuestras mentes, y presiona sobre ambas para que también nuestra comprensión de la Iglesia y hasta nuestro funcionamiento tenga lugar en esa misma clave. Inevitable tal vez, pero ¡qué pena! Tampoco una comprensión de la Iglesia que parte de la contraposición entre “institución y carisma” es verdaderamente adecuada a la profundidad y al significado del misterio. Esa comprensión tiene unos padres perfectamente reconocibles en el siglo diecinueve, y no pertenece en realidad a la Tradición. Entre las muchas figuras de la Iglesia que señala el Concilio, sólo la de “esposa”, que Cristo une a sí de tal manera que la hace su propio Cuerpo, es verdaderamente adecuada, está verdaderamente arraigada en la Escritura y en la Tradición. Pero hablar de la Iglesia como Cuerpo de Cristo es hablar de sacramento. Y la categoría de sacramento (de signo que contiene ya la plenitud a la que apunta) es acaso la categoría más extraña de todo el vocabulario cristiano para el hombre de nuestro tiempo. Paradójicamente, es a la vez la que ese hombre más necesita, en todas las esferas de lo real, y también en todas sus relaciones, y en todos los ámbitos de su actividad. Hablar de esto es hablar de la lógica del Sacramento, de la lógica específicamente cristiana, porque nace de la Encarnación del Verbo, de Jesucristo, en quien “habita corporalmente la plenitud de la divinidad” (Col 2, 9). La Iglesia como “cuerpo de Cristo”, como la realidad corporal que hoy permite a nuestra humanidad acercarse a Dios y llamarle “Padre” —y ver, tocar, abrazar, besar—, introducirse en cierto modo en Dios, unirse a Él. O mejor, en ella, en el Cuerpo de Cristo, Dios se acerca a nosotros, se introduce en nosotros y se da a nosotros, nos acoge en la intimidad de su comunión Trinitaria, nos transforma en hijos y nos da la posibilidad de vivir en “la libertad gloriosa de los hijos de Dios”.

5. El sacramento del Cuerpo de Cristo. Esa es la Iglesia, esa es su novedad permanente a lo largo de la historia, y en la diversidad de las culturas. Lo dijo el Concilio en uno de sus textos claves: “la Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal de la vocación del hombre la intima unión con Dios y a la unidad de todo el género humano” LG 1). Y sólo en la medida en que la Iglesia vive en la verdad de esa comunión, es la Iglesia interesante, también para el mundo, también para nuestro mundo. En la Iglesia se verifica mucho más aún que en la sociedad secular ese principio teológico (y filosófico) fundamental para cruzar las aguas tantas veces pantanosas de la modernidad y de la post-modernidad que el Papa Francisco expresó tan lúcidamente en su Exhortación Apostólica programática Evangelii Gaudium, a saber, que “el todo es superior a la parte” (EG 234-237). La Iglesia no es sin más la suma de esas criaturas míticas del liberalismo que se ha dado en llamar “el individuo”. La Iglesia es un Cuerpo, y en la pertenencia a ese cuerpo, que se alimenta de la Eucaristía y vive de la vida que le da el Espíritu Santo, que es “Señor y dador de Vida”, precisamente de manera singular en y por los sacramentos, está ya aquí la Vida Eterna y el ciento por uno, “con persecuciones” (Mc 10, 29p.; cf. Jn 17, 3). Esa vida es la que hace posible que todos los miembros —no individuos, sino “personas”, términos de relaciones subsistentes— vivan en comunión, esto es, vivan para el bien de todo el Cuerpo, y así el mundo crea (Jn 17, 21), ya que la comunión es lo propiamente divino en la vida de la Iglesia, lo que no necesita de prueba o demostración, puesto que el corazón humano lo reconoce, con la ayuda de la gracia, como don sobrenatural, como aquello que uno no puede darse, pero a la vez como aquello que más corresponde a sus deseos.

6. Por supuesto, que el cuerpo se compone de multitud de órganos, de multitud de miembros, diferentes en su forma y en su apariencia, pero profundamente unidos en su vida y en su misión. Y lo mismo la Iglesia. Los carismas son dones de santidad, dados a algunos o a muchos para el bien del Cuerpo de Cristo, de todo el Cuerpo de Cristo. Los carismas no son, no constituyen, no crean, iglesias privadas. Ni siquiera ese carisma singular, sellado con un sacramento, que es la sucesión apostólica o el orden sacerdotal, hace a quien lo ha recibido propietario de la parcela o del sector de la Iglesia que le ha sido encomendada. Y de los carismas, sólo hay tres que permanecen, ahora y también en la Vida Eterna: “la fe, la esperanza y la caridad”. Todos los demás pasan, como pasan todas nuestras obras, perecederas excepto en la medida en que están traspasadas e informadas por esos tres “carismas” superiores, y sobre todo por la caridad, forma de todo en la vida cristiana, plenitud divina de lo humano.

7. La misión de la Iglesia, “proclamar el evangelio” y ofrecer la vida de la Iglesia como propuesta actual de una humanidad redimida, no es en absoluto una misión de proselitismo o de propaganda: la Iglesia no crece en proporción a nuestros “proyectos” o a nuestros empeños (lo que no significa que no haya que hacerlos), sino que crece crece en la medida que crece en nosotros la belleza inmensa de la comunión, fruto de la caridad divina. O, si se quiere, crece en la medida en que crece en nosotros un deseo de hacer el camino de la mano de nuestros hermanos los hombres, en una sinodalidad siempre más y más abierta y más ancha, hasta el horizonte del mundo entero y hasta la Vida Eterna.

8. “Conviene que él crezca y que yo disminuya” (Jn 3, 30). Estas palabras de Juan el Bautista, “el amigo del esposo”, referidas a Jesús, Esposo de la Iglesia, expresan bien, sin hacer violencia alguna al texto, la misión de todo Pastor: llevar a la humanidad a su verdadero Esposo, al Único capaz de cumplir de manera rebosante los anhelos más profundos y verdaderos del corazón humano. En ellas se expresa bien, en cierto modo, la naturaleza sacramental de toda la Iglesia, instrumental en todo su ser y en todas sus obras al encuentro de los hombres con Cristo, “el centro del cosmos y de la historia”. Pero si esa es la misión de la Iglesia entera, ésa es también y especialmente, nuestra misión, en cuanto “modelo del rebaño”. Y yo la aplico también a la nueva relación que hoy empezamos: a mí me corresponde, aún como arzobispo de Granada, darte todo el espacio que te permita a ti vivir y expresar plenamente las muchas riquezas que Dios te ha dado, y a ti el darte a esta Iglesia y amarla como Cristo la ama, y a la diócesis amar a su nuevo pastor, y seguirlo y obedecerlo como al Señor. Porque “ni el que planta ni el que riega son nada, sino Dios que da el crecimiento” (1 Cor 3, 7).

9. San Efrén decía que las moradas de los apóstoles en el Paraíso tienen la belleza y el espacio que correspondan a los discípulos que han hecho en este mundo, y que les acompañan en el Reino de la Vida (Parad. I, 6-7). En esta Eucaristía yo le pido al Señor, por la intercesión de la Virgen de las Angustias, pero también por la de Nuestra Señora de la Antigua, cuya imagen nos preside en esta catedral, sobre todo dos cosas: la primera, algo que pedimos en todas, inmediatamente después de la consagración, a saber, “que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo”. Y la segunda, que en este período que empieza, por su gracia y mediante nuestro ministerio, Cristo se haga más y más atrayente para un mundo que desespera ya en gran medida de que pueda darse en ninguna parte una humanidad verdadera, sana, franca y plena. Y que la morada con la que Dios premie tu vida de pastor entregada a Él resplandezca de belleza y resuene por todas partes con los cantos de alabanza y de acción de gracias de quienes han conocido a Cristo a través de ti.

+ Javier Martínez

Arzobispo de Granada

10 de octubre de 2022

S.I Catedral de Granada