Introducción del Papa Francisco

Una “Vida de Jesús” para “entrar en contacto con Él”

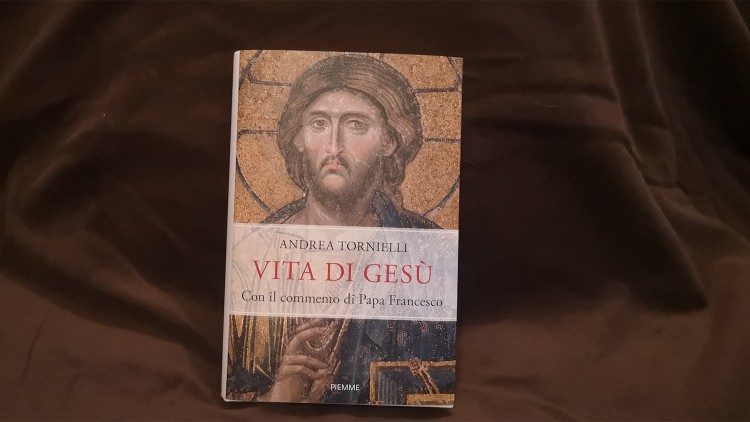

Publicamos algunos extractos de la introducción del Papa al libro de Andrea Tornielli "Vida de Jesús" (Piemme). En el volumen, que llega a las librerías el martes 27 de septiembre, el director editorial de los medios de comunicación vaticanos cuenta la historia del Nazareno combinando los textos de los Evangelios en una sola narración, alternándolos con un intento personal de reconstruir con la imaginación, y con la ayuda de los historiadores, todo lo que los evangelistas no escribieron.

Un aspecto decisivo que siempre me llama la atención al leer el Evangelio es la importancia de las miradas, un detalle en el que esta "Vida de Jesús" se detiene a menudo. Algunas miradas se cruzan: pensemos en Zaqueo, subido al árbol de forma un tanto grotesca, que quiere mirar a Jesús sin ser visto y, en cambio, es mirado por el Señor, que le dice que irá a su casa. Pensemos en el ciego de Jericó: no podía ver, pero buscaba la mirada de Dios, quería ser mirado por Jesús, y hasta que no encontró ese rostro posado sobre él, no dejó de gritar, de pedir, de suplicar.

En cada página del Evangelio hay miradas, es el modo en que las personas se encuentran con Jesús. También están las miradas de los doctores de la ley, de los que intentaban ponerlo a prueba, y también las miradas maravilladas de los que no entendían. La mirada es importante, son importantes las miradas. No basta con leer, no basta con escuchar, es bello entrar en los episodios evangélicos en primera persona, componiendo en la mente y en el corazón la mirada de Jesús. Imaginar, por ejemplo, sus ojos posados, entre tantas otras personas, sobre una pobre viuda que dona una pequeña limosna al Templo: la mirada de Jesús escrutaba a los maestros de la Ley que se paseaban por el Templo para hacerse notar y mostrarse perfectos, pero después se siente atraído por esa viuda que dona dos moneditas, dos céntimos, más que todos porque era lo único que tenía. Esa mirada es la canonización de la generosidad.

Pensemos nuevamente en Jairo, que va a pedir ayuda para su hija, que está muy enferma, y cuando está delante del Maestro le dicen que ha muerto mientras tanto. Mira a Jesús y Jesús lo mira y lo tranquiliza. Jesús tiene una habilidad única para mirar a los ojos. Y mientras Jairo le dice a Jesús que es inútil ir a su casa ahora, Jesús sigue adelante y devuelve la vida a su hija. Pero todo empezó con la mirada. Incluso la viuda de Naín seguramente miró al Señor cuando se acercó con sus discípulos. ¿Qué podía pedir esa mujer afligida y apenada con sus ojos? Desde luego, no la vida de su hijo, pues estaba segura de que estaba muerto y de que nada ni nadie podría devolverle la vida. Sin embargo, ella estaba pidiendo algo con esa mirada. Jesús, al mirarla a ella y a su dolor, se conmueve profundamente. Se acerca al cortejo fúnebre y resucita a su hijo muerto devolviéndoselo a su madre.

Otras veces, nos encontramos con miradas incapaces, que en un primer momento no logran ver al Señor: pensemos en los discípulos de Emaús. Sus ojos estaban como velados. Pensemos en Magdalena, cuando va al sepulcro, y piensa que el Jesús resucitado es el jardinero. Y entonces, el Señor se manifiesta: lo mismo nos pasa a nosotros, cuando tomamos el Evangelio, leemos algo, y en un momento determinado el Señor se revela, se manifiesta, y experimentamos la experiencia espiritual única del asombro, que nos hace encontrar a Jesús.

[...] Acerquémonos entonces a los episodios de la vida de Jesús con ojos llenos de contemplación. Es verdad que la fe comienza por la escucha, pero el encuentro comienza por el ver. Por eso es importante escuchar y ver a Jesús en los Evangelios. El ver se une más fácilmente a la memoria, que hace crecer la vida cristiana: es, como enseña san Juan, pero más generalmente toda la Sagrada Escritura, la memoria de las cosas que hemos visto y oído.

Este libro, esta "Vida de Jesús", escrita con las palabras de los Evangelios, puede ayudarnos a entrar en contacto con Él, para que no se quede sólo en un gran personaje, un protagonista de la historia, un líder religioso o un maestro de moral, sino que se convierta para cada uno, cada día, en el Señor. El Señor de la vida. Deseo a quien lo lee esto que vea a Jesús, que se encuentre con Jesús y que reciban la gracia – que es un don del Espíritu Santo – de dejarse atraer por Él.

Publicamos a continuación un extracto del capítulo 8 del libro "Vida de Jesús"

"Bienaventurados... Bienaventurados..." El Reino de Dios que levanta a los humildes"

Año 28 d.C., agosto

La multitud lo seguía porque buscaba milagros. Los que se acercaban a él eran los más pobres, los que sólo vivían de la limosna, los marginados, los que no se sentían bien, aquellos a los que todo les parecía que iba mal. Había quienes tenían enfermos en casa. También había algún malhechor y algún "impresentable". Reconocían en aquel Maestro, tan diferente de los muchos autodenominados "Mesías", una autoridad que nunca antes habían visto. Quedaron impactados por sus ojos, incluso antes que por su Palabra. Llamaba la atención la forma en que te miraba, haciéndote sentir acogido, comprendido, amado y, al mismo tiempo, desnudo frente a la verdad de la vida, del pecado, de la miseria humana.

[...] Jesús, que los miraba con ojos llenos de amor, de compasión, de amistad, comprendió aquel día que finalmente había llegado el momento de decir algo más, de anunciar el Reino de Dios. A todos, no sólo a los suyos. Por eso, tras llamar a los doce y pasar un tiempo con ellos, decidió hablar a las multitudes que lo esperaban.

Era por la mañana y el sol ya brillaba en lo alto, iluminando con brillantes reflejos las aguas, aquel día muy calientes, del Mar de Galilea. Un día de verano, pero sin bochorno. Toda la naturaleza circundante parecía prepararse para acoger lo que iba a decir. Detrás de él, el "monte", una colina lujuriante, de cuya cima había comenzado a descender una brisa ligera que ayudaría a que sus palabras llegaran a los más alejados. Delante de él había un impresionante conjunto de personas, llegadas no sólo de Cafarnaúm y de las demás ciudades galileas, sino también de Jerusalén, Sidón y Tiro.

[...] En cada uno había una pregunta, una angustia no expresada, una duda, un dolor, un deseo, una inquietud, una herida. Ninguno de ellos podía considerarse saciado o en paz. Eran estas multitudes las que siempre conseguían provocar la compasión de Jesús [...]. Las madres levantaban a sus hijos más pequeños para que los mirara, para que los bendijera. Para muchas de esas mujeres las pequeñas criaturas eran todo lo que tenían. Jesús posaba sus ojos sobre ellos: de cada uno sabía cómo crecerían, en quiénes se convertirían, cómo se desarrollaría su vida. Por cada uno de esos hijos rogaba al Padre que se abrieran las puertas del Paraíso.

Después de mirar a la multitud durante un largo rato, hizo un gesto a todos para que se sentaran y escucharan mejor. Fue entonces cuando comenzó a gritar aquella palabra, repitiéndola muchas veces: "Bienaventurados... bienaventurados... bienaventurados". Los que estaban más lejos, en los márgenes, sólo pudieron distinguir esa única palabra, pero comprendieron que el Maestro hablaba de felicidad, de una felicidad para ellos. Jesús dijo:

- "Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.

- Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.

- Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.

- Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.

- Bienaventurados los misericordiosos, porque encontrarán misericordia".

[...] Un silencio irreal envolvía la colina, desde la orilla del lago hasta la cima. [...] A la derecha de la meseta, al abrigo de un olivo, se encontraba una mujer que había sido repudiada por su marido al quedarse embarazada de él. Se llamaba Rebecca. Seguía siendo hermosa, a pesar de la vida de penurias que se había visto obligada a llevar desde entonces. Mantenía los ojos bajos, avergonzada, sin atreverse a levantarlos hacia Jesús, ni siquiera de lejos, como si tuviera miedo de encontrarse con su mirada. Su hijo, Yeoshua, antes de que pudiera retenerlo, había llegado corriendo para acercarse al Nazareno. Quería escuchar mejor. Cuando el Maestro comenzó a hablar, se había sentado casi a sus pies. No había estirado la mano para tocarlos sólo porque Pedro lo había agarrado, extendiendo una mano como si quisiera atrapar un pez que saliera del agua, y lo sostuvo a su lado.

Yeoshua tenía seis años, dos ojos brillantes y rizos castaños impregnados de arena y sudor. El pequeño se quedó sólo con unas pocas palabras de Jesús. "Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados". "En el llanto..." como su madre, que no tenía nada para vivir y pasaba sus días buscando un poco de comida a cambio de algún humilde servicio, avergonzada por su condición de repudiada. El pequeño se levantó de un salto y, antes de que Pedro pudiera detenerlo, se precipitó hacia su madre. Jesús le siguió de reojo. Sí, también había hablado por él, por ese niño; también por ella, por esa madre.... "Madre, ìmma...". El pequeño se acercó a ella para decirle: "Tú también eres bienaventurada, porque lloras.... ¡Él lo dijo! Dijo que serás consolada!".

[...] Esas palabras balbuceadas por su hijo eran una promesa, una redención, una esperanza. “No hay nada realmente malo en mí", pensó Rebecca. “No estoy maldita”... repitió, tratando de contener las palabras de Jesús que eran una con su mirada de misericordia. [...] Es cierto que las bienaventuranzas prometían algo para el futuro. Pero el consuelo ya se podía experimentar al ser mirado por Jesús. Rebeca por fin se armó de valor y sintiéndose amada y comprendida como nunca lo había sido en su atribulada vida, levantó los ojos para contemplar por fin al Maestro hablando. También hablaba para ella, precisamente para ella.